Note di un giorno particolare a Besana e dintorni

Oggi per me non è un giorno come i tanti che lo hanno preceduto, oggi, per la prima volta partecipo ad un evento a dir poco singolare. Il caldo ci ha oppressi per tanto tempo, l’autunno è alle porte. Sotto un cielo che da tempo ha dimenticato come faceva a piangere, sempre blu denso, impassibile capace di raffigurare l’angoscia dell’infinito, sorprende sentire sul volto aria fredda. Mi sono messo in macchina di buonora, in netto anticipo avrei preferito prendere il mio caro trenino, ma nel tardo pomeriggio ho un impegno e lì purtroppo il treno non arriva.

Mi fermo davanti alla basilica, ora la chiamano così, a me sembra sempre la stessa chiesa di un tempo ci faccio un salto, anche dentro non è cambiata. Non è la chiesa del paese in cui sono nato, è quella della Parrocchia qui si veniva nelle feste grandi, per le processioni, a battezzarsi, sposarsi, sostare un’ultima volta prima di essere portati al cimitero. Percorro la navata deserta raggiungo l’altare, ricordo che sulla destra c’era la capunera per i comunicandi e si poteva passare nella cappella dell’oratorio.

Don Franco è un bell’uomo. Capelli neri, ondulati, quasi ricci, il volto scultoreo su cui si stagliano occhi neri, profondi, la fronte solcata da lievi rughe, naso aquilino, importante. Alto, atletico, spalle larghe, mani grandi, dita affusolate. Trasuda sicurezza, decisione, un prete di oratorio. La domenica pomeriggio la cappella è stracolma. Tutti i ragazzi del paese frequentano l’oratorio, del resto, anche volendo, non c’è altro posto dove andare. Don Franco sta celebrando, ha le spalle rivolte ai ragazzi, le braccia alzate verso il Crocefisso. Lui li conosce a menadito i suoi ragazzi, uno per uno, sa tutto di loro, come sono, come si comportano, che peccati fanno, la voce che hanno. All’improvviso si gira, lancia uno sguardo che raggela la platea, lo fa scorrere fila per fila, panca per panca, a destra, a sinistra. Il brusio è svanito, aleggia un grave silenzio, quello che sempre anticipa sicure tragedie. Solo attimi, secondi, scende dall’altare, passa in

mezzo ai due chierichetti inginocchiati, deciso, lo sguardo fisso, diretto verso un punto preciso. Di mano in mano che supera le panche, c’è chi tira un sospiro di sollievo. Gli sguardi lo seguono, cercano di indovinare dove è rivolto il suo. All’altezza di una panca sulla sinistra, si ferma, pare calmo.

- Tu. - Con il medio punta un ragazzo, uno in mezzo a tanti.

- Esci.

Sanno tutti ciò che lo aspetta.

La piazza invece è cambiata e molto. A quest’ora è vuota, il campanile silenzioso, la messa verrà annuncerà più tardi, occorre rispettare i sogni dei fedeli, anche in Brianza la domenica mattina si dorme. Fermo sul sagrato, lo sguardo corre verso le grandi montagne che si ergono senza un ordine apparente ad incorniciare l’orizzonte. Il ricordo le dipinge quasi sempre innevate ora le sagome, le cime distinte, battezzate a una a una con nomi e nomignoli che non conosco fatto salvo le Grigne, il Resegone, sono di un unico colore, blu scuro. Mi attardo sui profili mai uguali che disegnano l’azzurro del cielo che le sovrasta, vado a cercare il Rosa, a fatica lo intravvedo lontano, è l’unico ancora con piccole macchie bianche. Penso alle fortunate genti che abitano questi luoghi che da sempre hanno questa multiforme cornice negli occhi, so dell’amore per le statiche forme, so che conoscono ogni cima, ogni rilievo, ogni valle, ogni altipiano, ogni anfratto, so che le ammirano, vi s’inerpicano e le camminano da sempre, so che al cimitero, in basso al di là della ferrovia diverse tombe testimoniano che a volte, attratti da tanta magnificenza, sanno donar loro anche la vita. Torno alla piazza, un tempo c’era solo il monumento ai caduti, al mercoledì il mercato.

Mia madre Vittoria è una patita del mercato, il guaio è che fin da piccolissimo trascina anche me. Il mercoledì la piazza diventa un immenso palco sulla cui scena recitano i tanti attori. Venditori, compratori interpretano a memoria il proprio ruolo in un festoso gioco. I tanti mercanti venuti da ogni dove, con strampalati mezzi e variopinti banchetti che sanno allineare in un ordinato disordine. Provano a guadagnare la pagnotta sfidando tutto l’anno il freddo, il caldo, la neve, la pioggia. Mia madre si aggira tra le bancarelle, calcola dove e come fermarsi, cosa e in che modo guardare, conosce i criteri dell’acquistare, valuta se può toccare o no, se si può assaggiare o no. Il viso assume l’espressione più adatta al momento, che poi trasmette a tutta la persona, nelle movenze, nel chinarsi sul banco per valutare, nel mimare la decisione di fermarsi come quella di andare oltre, nell’arte di iniziare o interrompere la diatriba, perché di questo sempre si tratta. C'è una sottiile malizia, nel dire, nel non dire, nel far intendere che si vuole acquistare, per finta o per davvero, nel riprendere la trattativa sfuggita o arenata; un gran bel gioco. I mercanti, la loro parte la sanno interpretare anche meglio, sorretti da un’esperienza che si perde nella notte dei tempi. Sanno, con un solo apparente distratto sguardo, radiografare il soggetto che transita di fronte al loro territorio, riescono a soppesare con acume il possibile compratore, stimano le sue condizioni economiche, le sue intenzioni, distinguendo il perdigiorno, lo squattrinato. Sciorinano consolidate tecniche d’ingaggio, pesate per ogni tipo di interlocutore. Al mercato non si va soltanto per comprare, l’acquisto è il movente, la scusa addotta per giustificare il resto. Al mercato si va per incontrare gli altri, tutti gli altri. I conoscenti, quelli che non si conoscono, ma che si possono sempre conoscere davanti a una bancarella. È tanto l’abitudine trovarsi sulla piazza che, quando qualcuno manca, può significare solo che ha avuto qualche serio problema. Mia madre spende in questa pratica almeno metà della mattina passata al mercato. Vede, saluta, cerca, trova, chiacchiera, discute con un numero imprecisato, impressionante di persone, al punto che ho la netta impressione che sulla piazza si conoscono proprio tutti.

Io invece non conosco nessuno, mentre mi concedo un caffè alla pasticceria dietro la chiesa perdo tempo a sorseggiare, interrogare volti. I giovani, è ovvio, tuttavia nemmeno quelli che reputo coetanei, deluso mi avvio verso la sede della Pro-Loco dove la brochure dice che ci sarà il raduno per la partenza. Lo so dove si trova, dietro il piccolo parcheggio a metà del vialone della stazione. C’è poca gente, dev’essere ancora presto, mi fermo di fronte al di là della strada, mi siedo su un muretto, aspetto. Da lì si scorge la stazione, giù in fondo:

Sette e mezza del mattino, sono arrivato da poco, sono fermo a cavallo della bici, fuori dalla stazione. Fa freddo, il buio tarda ad andarsene, il vialone che dalla stazione corre su fino alla piazza è avvolto da una tenue foschia, le fronde dei tigli si perdono nel grigio del cielo. Non porto mai guanti, mi metto a soffiare nel buco delle mani avvolte a pugno, mi aggiusto il berretto di lana, copro le orecchie. La scuola è cominciata da un paio di mesi, aspettare al mattino i compagni che arrivano da tutta la Brianza con la litorina è diventata un’abitudine. Ghiro, Franco, Silvano….. sono compagni di classe con cui ho subito legato, con loro arrivano anche le ragazze, un serio motivo per perder tempo ad aspettare.

Nel frattempo, davanti al cancelletto di ferro si sta radunando tanta gente. Sono coppie, gruppi, giovani, meno giovani, qualche vecchietto. Piglio deciso aria di festa si trovano si abbracciano fanno capannelli. Il ragazzo messo a guardia dell’entrata, robusto, gentile, con calma, pazienza, senza sosta continua a rispondere, precisare che occorre attenersi all’orario.

- Si entra ogni quarto d’ora.

Ritorno a sedermi sul bordo del marciapiede, ho tempo, non mi rassegno spero in qualche volto conosciuto, invano. Sono stupito che si avvicinano due donne, una giovane, l’altra meno, qualche passo più in là si sono fermati i due uomini che le accompagnavano, dall’abbigliamento non sembrano intenzionati a partecipare.

- Già stanco?

Ferma davanti a me che la guardo dal basso all’alto, la giovane mi presenta un candido sorriso a trentadue denti, non so cosa rispondere, sto per alzarmi, per inventarmi qualcosa.

- Partecipa anche lei?

- Si.

Chissà perché sembra avere un’aria delusa, la guardo meglio, lei, gli altri hanno in mano un libro corposo nero, si gira a guardare i compagni, non mi sfugge il segno che si scambiano. Senza salutare si girano, raggiungono gli amici, parlottano, mi guardano di soppiatto. Solo ora capisco, devono essere fedeli, sante persone in giro a far proseliti…Li seguo mentre si avviano su verso la piazza, mi chiedo cos’abbiano visto in me da dissuaderli, nemmeno provarci, non mi sembra poi così evidente. Mi rammarico di non averli invitati, rispetto il credo di tutti ma oggi con questo sole…Visto che sono solo, mentre si camminava…si sarebbe anche potuto discutere di tutto, perché no.

Finalmente arriva il mio turno, in compagnia di un nutrito gruppo varco la soglia che immette alla serra di Villa Filippini, il punto di ritrovo.

In fila, saremo una cinquantina, aspetto tranquillo il mio turno. Il signore che ci accoglie microfono in mano arringa, frasi di circostanza, spiegazioni.

- Quelli non di Besana alzino la mano.

L’invito non me l’aspettavo, sono incerto; sono, non sono, cosa sono io ? Mentre ci penso lui dice che almeno il settanta per cento viene da fuori. Mi aspettavo il controinterrogatorio, del restante trenta percento avrei alzato il braccio, in fondo sono nato qui, inoltre avrei magari potuto individuare qualcuno…

- Sei venuto, bravo! - Angelo è seduto dietro un tavolone affiancato da una fila di donne che stanno registrando la presenza, lui dice il mio nome, loro cercano, spulciano, confermano.

- Siete quasi mille - mi dice con un sorriso di soddisfazione, di giusto orgoglio, lui è il motore di tutto questo e altro, molto altro ancora. Da quando lo conosco ho una grande ammirazione per questa sua passionaria competente dedizione.

Mille? Mi vien voglia di dire che siamo come i Garibaldini sullo scoglio di Quarto, però l’infelice battuta la tengo per me.

- Ciao, ci vediamo dopo.

Alzo la mano a salutarlo mi avvio al tavolo dove mi consegnano un pass ed una piccola borsa che contiene un bicchiere, entrambe da appendere al collo. La signora legge il mio stupore.

- Per il vino - precisa con un sorriso, che scemo non ci avevo pensato.

Ringrazio, esco dalla serra, mentre aspetto che venga dato il segnale della partenza guardo quell’immenso parco, i suoi alberi centenari i suoi prati, qui sono ancora verdi non come i pochi, striminziti che cammino in città, gialli, spelacchiati.

Siamo partiti, il giro dei viali di Villa Filippini, dopo pochi passi, sul piazzale davanti alla facciata un lungo tavolo, i due addetti spuntano sul cartoncino al collo di ognuno la prima tappa; l’aperitivo.

- Alcolici a sinistra, analcolici a destra. - ci sarà qualche allusione? - ci sono anche bibite, acqua pezzi di focaccia, bianca, rossa, patatine. Tutti hanno apprezzato, pochi minuti si riparte, si esce dalla Villa sulla via che in leggera salita porta verso la chiesetta di Santa Caterina:

Quasi di corsa siamo sbucati sulla via dove ci sono gli animali. Sono tanti, facciamo fatica a passare tanta è la ressa. Chi contratta, chi commenta, chi assegna premi ai più belli, i più grandi Tanti colori, odori, in mezzo a quel mondo spendiamo non poco tempo prima di avviarci verso la chiesetta. Le bancarelle hanno di tutto, scartato ul firon, troppo costoso, qualcuno compra un sacchetto di farina di castagne. La successiva mezzora la passiamo a cercar di mandar giù quella roba che si appiccica al palato.

La chiesetta di Santa Caterina sorge parecchi metri sopra la strada ci accodiamo alla fila per salire le scale. La gente è tanta, la fila procede così lentamente da indurci a una decisione drastica: torneremo più tardi. Pochi passi, la bancarella in cui ci siamo fermati sotto il muro che regge la chiesetta vende solo torrone. Pezzi, grandi, piccoli, sono bianchissimi, con le macchie marroni delle mandorle fermi stiamo lumando, sono indeciso se spendere le cento lire che mi ha dato mamma.

- Siete già andati a baciare la reliquia? - ecco, alle spalle appoggiata alla sua bici è comparsa all’improvviso la Maestra Casati, ci conosce bene, sospetta. Purtroppo, nessuno di noi ha il coraggio di mentire, non nel giorno di Santa Caterina.

Il gruppo procede sgranato dopo una deviazione dovuta a lavori in corso arrivo in fondo alla Busa, al Gas

Un volontario fermo in fianco al cartello con la freccia, indica dove andare, non è più nemmeno lui un giovanotto, azzardo.

- Scusa, ma qui non c’era un ruscello - sorpreso mi guarda.

- Si, forse un tempo.

Sono allibito, non so se la testa mi tradisce ma da queste parti con Marco si faceva girare piccoli aerei, si sparava pallini di piombo alle pantegane che abitavano le rive del ruscello. Mi guardo attorno, mi vengono i dubbi, potrei aver sbagliato ruscello. Il sentiero prosegue, mi aspetto di salire sull’acciottolato verso Montesiro. Su questa via ricordo che mi trascinava mia madre per andare dai nonni a Brugora. Non ho mai capito perché non prendeva sempre la corriera. Invece, il viottolo su cui ci indirizzano è un tantino accidentato, niente di che, però la signora che mi precede è in difficolta, appoggiata al braccio della figlia, così deduco. Mentre sorpasso mi complimento, lei sorride.

- I Brianzoli non si fermano….mai. - è vero mi dico, in tutti i sensi, l’ho so da sempre, l’ho sempre saputo.

L’antipasto è servito sul cortile della cascina Bressanella, intorno campi coltivati in un ordine maniacale luogo che non conosco.

Con il bicchiere colmo di rosso in una mano, il piatto dei tanti salumi: salame, pancetta, torta salata….nell’altra mi avvio in cerca di un tavolo, uno dei tanti vuoti.

- È libero? - Un paio di coppie suppergiù la stessa mia giovinezza, non hanno certo bisogno del permesso per accomodarsi.

Qualche boccone dopo.

- Solo?

La gustosa fetta di pancetta che sto assaporando ritarda la risposta, solo un momento però.

- No signoria, cammino con dieci, cento, amici, figure, facce, immagini, fantasmi.

Non è colpa sua ma non capisce, non più capire. Le spiego che sono nato da queste e poi me ne sono andato in città.

- Sono due mondi diversi, due realtà parallele che non si incontrano spesso non si comprendono, io le sento dentro entrambe, oggi provo a vivere questa, per farlo è meglio essere soli.

Che stronzo le ho spudoratamente mentito, la verità è che non c’è più nessuno che conosco, che mi conosce, anche i luoghi, con loro ci provo ma fatico ad indovinarli.

Mi sbagliavo, all’oratorio di Montesiro dove viene servito il primo, mi sembra che non sia cambiato quasi nulla.

Mi soffermo a guardare il campo dove si veniva a giocare il torneo degli oratori la domenica pomeriggio. Ci arrivavamo in bicicletta dietro l’allenatore, serio, severo, non ricordo il nome, solo il viso, il piglio, le urla, la mano tesa minacciosa a bordo campo. Bonfanti, il migliore di noi, lo vedo danzare su quella poca erba rimasta scartare gli avversari andare in porta.

Mi metto in fila, bicchiere pronto in mano. Risotto mantecato con pasta di salame, trito di rosmarino di Montevecchia, lasagnette di verdure con stracchino fresco preparato dalla scuola In-Presa di Carate. Il signore che in compagnia di altri è seduto al tavolo in fianco al mio lo sta divorando.

- Peccato che sia poco, non sono riuscito a sentire il sapore, né del riso né delle lasagne.

- Il solito brontolone, non ti basta mai, prediligi la quantità alla qualità - la signora che lo ha rimbrottato come avesse detto una bestemmia, è di sicuro la moglie. La tavolata ride, lui mortificato abbassa la testa sul piatto vuoto.

- Va bene tutto ma due cucchiai di qualità sono comunque pochi, abbiamo davanti chilometri ed io, a stomaco vuoto...

Riparto, sul corto viale che porta di fronte il cimitero, qui sono sepolti i miei nonni i genitori di mia madre, gli zii, i cugini...

Mi rimprovero di non esserci mai stato a trovarli, non so per quale ragione, la mamma era nata a Brugora dove spesso mi portava:

A Brugora si giunge con una stradina semi sterrata che si snoda a serpente su e giù per le colline.

Il borgo è addossato al Monastero benedettino, alla sua ancora più antica chiesa che si affacciava sulla piazzetta, come i pochi cortili che la circondano.

A differenza della maggior parte degli altri paesi sparsi sulle colline della Brianza, qui non ci sono ville signorili, residenze di vacanza delle nobili famiglie della città. La proprietà delle case, dei campi, delle stalle è ancora in capo ai signori che stanno nei palazzi della curia qui ben rappresentati dalle religiose che governano il monastero. Per i contadini, a cui è concesso vivere nei cortili, nelle case rasenti le mura, coltivare i campi a mezzadria, avere padroni laici o religiosi, non cambia quasi nulla.

- La nostra chiesa è antica, la più antica di tutta la regione.

È quello che la gente dice, senza aggiungere altro: non sanno, non hanno bisogno di sapere quanto sia davvero antica. Con semplicità esprimono autentica devozione; immagini amate, venerate al di là della loro bellezza, dalla loro importanza artistica e storica che non sanno giudicare. Non conoscono l’architettura romanica che la modella, nel merito hanno solo sentito pronunciare termini a loro sconosciuti declamati con pomposità da importanti signori venuti da chissà dove a visitarla, studiarla, celebrarla. Hanno solo negli occhi, tutti i giorni, le forme create dalle pietre grigie che la modellano, il campanile tozzo, il portale di legno; intarsi, figure, simboli. La navata centrale sorretta da pilastri dai capitelli che raffigurano animali deformi e striscianti. Bestie narrate nelle favole, che non conoscono, che li sgomentano come i volti severi barbuti che si dice appartengono a gente straniera, venuta da lontano.

Il sentiero che su indicazione del solerte volontario appostato all’incrocio imbocco, costeggia il muro alla destra del camposanto.

Quando finisce si addentra in ampi spazi, campi che si aprono alla vista. Dopo poco, a sinistra il retro di capannoni industriali, quelli ristrutturati della fabbrica in cui si lavorava la iuta e dove, dietro un telaio è cresciuta mia madre. Mi fermo, ripenso a come lei narrava quel periodo:

Giovanissima in fabbrica tutto il giorno per più di otto ore. Tempi difficili, duri che lei tuttavia infarciva di entusiasmo, speranza.

- Avevamo poco, quasi nulla ma….eravamo sempre contenti….

E’ una delle frasi che sentivo e ancora sento spesso dai miei coetanei. Mi chiedo se fosse solo l’età a suggerirle quegli stati d’animo. Penso a cosa abbiamo dovuto pagare, dovuto sacrificare sull’altare del troppo benessere che adesso sembra ossessionare, opprimere giovani e meno giovani.

Ritorno a godermi il verde, le macchie di arbusti, le robinie. Il gruppo che ho davanti sono ragazze giovani chiassose, belle. Procedono lente parlano si confidano, si strattonano, beata età che si apprezza solo dopo, quando è passata. Provo a sorpassarle.

- Mi scusi Signore, per cortesia può farci una foto - una spigliata, carina mi porge il cellulare.

- Ok ragazze….però, scusate, non chiamatemi Signore, mi fate sentire vecchio.

Dai loro malcelati sorrisi capisco quello che stanno pensando.

Dopo tanti spazi un boschetto, il sentiero che scende leggermente, all’improvviso mi appare.

L’emozione mi prende, tanto da dimenticarmi di ritirare il rinfrescante sorbetto al limone che mi spetta da copione. Mi aggiro in mezzo a tutta quella gente seduta ai tavoli intenta a pranzare, mi porto in fondo al cortile, appoggio le mani al muro, quanti anni fa, non oso contarli.

Non si sa di chi è stata la geniale idea, forse nata da discussioni al bar, più probabile dettata dalla palese necessità, adesso, in molti, hanno provato ad accollarsi la paternità

Lo chiamiamo Ul Brusci, cascina grande, il cortile che divide l’abitazione con il porticato dalle stalle. È in buono stato, non ci abita più nessuno, né uomini né animali, lontano chilometri dal mondo, sperduto nei campi, intorno macchie, boschi. Lo si raggiunge anche in macchina, il rischio è di lasciarci la coppa dell’olio su tanti sassi che sporgono dallo sconnesso sentiero dove passano i carri. Il contadino è andato a vivere in paese, dietro congruo canone ha concesso l’uso a tempo pieno di alcuni locali, ventiquattro ore al giorno, trecentosessantacinque giorni l’anno.

Per rassettare, arredare, è bastata la buona volontà, le case sono piene di roba che non si sa dove mettere, le soffitte, le cantine ne sono invase. Qualche sedia, minuscoli tavoli, tanti divani, di colore diversi, tanti cuscini, tappeti a coprire le malmesse tavelle di coppo, finestre oscurate con gusto. Ho messo a disposizione il prezioso stereo comprato con tanti sacrifici da Selezione dal Reader's Digest. Abbiamo sistemato le casse agli angoli, mi sono privato anche di molti mitici trentatré. A onor del vero occorre ammettere che alla luce soffusa di una lampada una ragazza tra le braccia per molti un brano rischia di valere come un altro. Al Brusci consumiamo il tempo, giorni, notti indimenticabili. In quei locali inseguiamo la pace dei sensi, proviamo a soddisfare il bisogno di poesia che riempie le nostre giovani menti. Scoperta favolosa, lontano dal paese con tutto quello che comporta, anche le ragazze subiscono una seducente metamorfosi. Ci sentiamo figli della Brianza che almeno per qualche tempo, provano ad imitare le gesta dei famosi coetanei d’oltreoceano.

Ancora piacevolmente scosso dalle giovanili illusioni, in compagnia di innumerevoli altri gruppi che precedono, che seguono, riprendo il cammino.

Ho l’impressione che la strada fin qui percorsa cominci a farsi sentire, la fila rallenta, si ingrossa. All’uscita del sentiero a Fonigo la signora che dovrebbe indicare la via è seduta sul muretto che costeggia la strada. Col piglio di una ragazzina dondola le gambe mostra i piedi avvolti in calzettoni bianchi, gesto di una grande, infatti.

- Ragazzi, scusate, sono ore che stavo in piedi, mi bollivano, è tutto il giorno che dico a quelli che passano di andare di là - alza il braccio, lo punta - come se si potesse andare da un’altra parte - dondola la testa ride - peccato, che solo poche signore si siano fermate a far quattro chiacchiere - si lamenta. Ha ragione, è tutto il giorno che ammiro i volontari fermi, imperterriti sotto il sole, so di cosa è capace la gente di queste parti; poche parole, solo fatti, sanno che senza il volontariato tante cose non sarebbero possibili.

Sull’angolo della strada che scende da Calò e gira verso Pobiga all’improvviso mi trovo davanti il bar-trattoria, avevo dimenticato. È nella sua grande sala che Roberto, il figlio del macellaio de Besana de la che aveva il negozio davanti alla Busa aveva organizzato i festeggiamenti per i suoi vent’anni o dintorni, forse, non vorrei sbagliare.

Ho convinto il gruppo in cui da qualche tempo faccio il cantante ad accettare l’invito.

- Sono tutti amici, suoniamo solo tre, al massimo quattro ore, come fosse una seduta di prove, non sono così esigenti.

Un pomeriggio memorabile tanta gente, tante ragazze con cui mi rammarico di non poter però ballare, troppo impegnato troppo sudato. Dall’alto della pedana le adocchio, c’è anche lei, non è un’illusione, ogni tanto la scopro che mi guarda, che sorride. È un segreto tutto mio. quello che sento non sono capace non voglio confidarlo a nessuno, se non al microfono che ha in mano, al tamburello che sbatto con rabbia per terra. La signora della trattoria, il marito non si aspettavano tanto casino, abbiamo dovuto rassicurarla, lei avrebbe voluto fermare la festa, chiamare i vigili.

Dopo una ripida salita che fa sgranare ancor di più la fila, guadagniamo l’oratorio di Calò dove ci aspetta un favoloso secondo.

Sotto il sole a picco delle due, brasato nerissimo, tenerissimo, purè di patate, un piatto davvero sontuoso. Per forza di cose la fila si snoda lunga, qualcuno, pochi provano ad accaparrarsi in anticipo i posti all’ombra.

- Non mi pare giusto lasciamoli alle donne, ai bambini.

Ansima un signore davanti a me mentre si aggiusta il cappello, si asciuga con un candido fazzoletto il sudore dalla fronte. Ecco mi dico, l’etica della Brianza che resiste. Afferrato il cabaret mi avvio, anch’io sono di queste parti, cerco, trovo un tavolo libero in pieno sole, imperterrito affronto la prova, il brasato al vino rosso con verdure mi riscalda dentro. Mi accorgo di Alberto, sudato sta rassettando senza sosta i tavoli, vuota i cabaret, parla con la gente, dà consigli. Mi vede, mi riconoscere, l’unico in mezzo ai mille con cui ho camminato tutto il giorno. Si avvicina ci scambiamo impressioni, faccio i complimenti. Lui non ha molto tempo, la maglietta granata che indossa lo indica responsabile della manifestazione in quel sito, un compito che scappa ad onorare.

Con il brasato che ballonzola nello stomaco, mi avvio pigramente sulla strada asfaltata fino a Rosnigo.

Villa Pirotta è aperta, mi impongo di fare un breve giro. Mi sto chiedendo di quante stupende ville sono costellati i colli della Brianza. Mi verrebbe la voglia di sdraiarmi mi limito a riparami dal sole sotto gli alberi del parco, guardandomi intorno provo ad immaginarmi com’erano questi luoghi quando queste ville sono state costruite. Chissà perché mi vien da ridere pensando a quel genio di Gadda. Ambienta La cognizione del dolore nell'immaginaria repubblica latino-americana del Maradagàl, è così che battezza lui la Brianza. Mi chiedo come, perché l’ingegnere Gonzalo Pirobutirro, non abbia potuto godere di tanta amenità invece di rimproverare la madre per aver sacrificato l'avvenire dei figli impegnando ogni avere nella costruzione di una villa, assurta a simbolo di prestigio sociale.

Per arrivare al Guidino ci addentriamo nei prati che rasentano Villa Raverio, all’incrocio dove attraversiamo la statale lancio uno sguardo all’oratorio che costeggia la via che porta al centro del paese.

Ora non trovo più quelle immagini, sono confuse, le numerose costruzioni sorte attorno un po’ dappertutto, mi affanno a spostare lo sguardo in cerca di un indizio, di qualcosa che mi faccia tornare alla mente anche il volto della ragazza che abitava lì, con cui avevo amoreggiato negli anni delle scuole professionali. Ci vuole un momento poi mi riappare graziosissima, rivedo i suoi lunghi capelli biondi, il suo corpo, le sue acerbe rotondità che tanto mi eccitavano. Fermo guardo l’oratorio i cui dintorni ho gironzolato tante volte, aspettando che uscisse per accompagnarla. Chiudo gli occhi, di lei mi sembra di sentire ancora il sapore delle labbra quelle rare volte che sono riuscito a baciarla.

Il sasso del Guidino è proprio grosso, grande.

Provo ad immaginare come abbia fatto a rotolare dalla Val Malenco fino lì mi è difficile, ci vuole fantasia, mi chiedo come avranno potuto stabilire che sia partito proprio da quella valle e non da un’altra, misteri della scienza a cui però devo cieco consenso. Quello che invece mi lascia perplesso è che tutta la collina e recintata; il bosco, la stradina che conduceva in cima sull’aia davanti all’entrata della villa sbarrata. Mi siedo in fianco al sassone, guardo la gente che arriva, lo stupore negli occhi, le domande che scivolano dalle labbra.

Del Guidino negli anni della mia giovinezza, ad essere famoso non era il masso erratico ma il bosco che copre tutta la collina, quanti pomeriggi ho passato con gli amici tra gli alberi che ora sono racchiusi dalle mura dall’altra parte della strada. Le sue fitte frasche, le sue folte siepi, i suoi sinuosi stretti cammini, celavano verdi nascondigli che offrivano un sicuro rifugio, un discreto riserbo a coppiette di giovani e meno giovani in cerca di intimità. Bollato per questo come luogo di peccato, idoneo a commettere quei vizi capitali, che erano allora come adesso giustamente sempre al centro di tante preoccupazioni per le molte persone perbene. Anche i canonici occupavano una buona parte dei loro sermoni, lanciando dal pulpito, fulmini e saette sui giovani e sulle ragazze che frequentavano quell’oasi additandoli come sicuri peccatori.

Sulla cima dell’altura si apriva un ampio spazio davanti all’entrata della villa con i classici cancelli di ferro battuto, la portineria, la cui facciata era coperta quasi per intero dall’edera che assumeva vivaci colori gialli o rossi, secondo le stagioni. Di fronte, nell’ampio spiazzo che costituiva il culmine della collina, si offriva al cielo, al sole per tutto il giorno. Per questo, era stato spianato ricavandone un’enorme aia di cemento che serviva a tutti i contadini della zona per portarvi il grano, il granoturco ad essiccare.

Mi giro ancora a guardare quella stradina che sale sbarrata dal cancello, l’io che ha sottratto al noi.

Pensoso, mi avvio piano giù dalla discesa, il grande spiazzo, l’incrocio, l’ennesimo solerte volontario che indica la strada della prossima tappa.

- Dopo il ponte girate a sinistra sul sentiero.

Il ponte, il treno, quel sentiero...

-Fiiiiiiiiiiii uuuuuuuuuuuu, il fischio è debole, ancora lontano, lo hanno sentito tutti seduti sul muretto che parte dalla fontana lo sguardo corre in basso alla collina.

- Andiamo a vedere ul Gamba de legn!

Bisogna raggiungere il ponte, dove la strada incrocia, sovrastandola, la ferrovia incassata nella massicciata sottostante. Si affacciano al basso parapetto in pietra che costeggia la strada, frenano ancora per poco l’eccitazione, l’impazienza, hanno ancora il fiato grosso, restano così, in attesa del grosso mostro nero. Da quella postazione la vista si spinge abbastanza lontano, tendono l’orecchio, il rumore si fa più forte, poi il gigante appare dietro la linea degli alberi che costeggiano la ferrovia, un soffio di fumo grigio si innalza chiaro a ritmi precisi, è così che il Gamba de legn annuncia il suo imminente, atteso arrivo. La mitica, diabolica creatura sembra avanzare a fatica verso il ponte, ansimando, inondando di fumo e di rumore il suo percorso. Loro la accolgono con salti, grida di gioia, saluti, braccia alzate agitate verso il cielo. Arriva e passa sotto il ponte invaso, sommerso dal fracasso, dal fumo si tengono le mani sugli occhi per non lacrimare, corrono sul lato opposto del ponte per seguire ancora la sua corsa. Affacciandosi al parapetto, lo salutano, lui come un grosso pachiderma, Ul Gamba de legn, continua il suo andare, trainando le sue carrozze. Lo vedono così allontanarsi, mentre corre incontro alla curva che lo conduce alla stazione di Besana.

Mentre seguo il sentiero che porta a Cazzano, il paese dove sono nato, vengo sopraffatto dall’angoscia, non certo per la fatica.

Non c’è più nulla che assomigli ai miei ricordi; il muro che correva verso il basso della collina, il campo dove si coltivava granoturco, l’angolo in cui tenevamo le galline, le anatre, le oche…

Dopo una svolta all’improvviso mi appare lo scheletro della fontana, è stata restaurata è linda, è vuota, triste, fuori posto circondata da eleganti palazzine mi mette ansia.

Come tutti i luoghi dove s’incontrano almeno due donne, è un posto vivo, traboccante di chiacchiere, pettegolezzi.

Gli uomini hanno l’osteria, mentre le donne devono dar sfogo alla loro vitale necessità di parlare mentre lavorano, mentre insaponano, sbattono i panni sulla pietra per poi immergerli diverse volte in acqua e così di seguito. La fontana è in grado di ospitare anche una ventina di donne e, nei giorni in cui l’afflusso è consistente e la giornata ventosa, il rumore delle instancabili lingue, vola lontano, raggiunga i cortili, la piazza.

Mi devo rassegnare non c’è più nulla che non siano nuove costruzioni, belle signorili, capisco, il tempo è stato molto ma io ho altre figure scolpite nella mente.

Più avanti, mi fermo, mi sono sbagliato, devo ricredermi la Curt del purton sembra ancora quella delle mie immagini, ma è disastrata, in abbandono, deserta. Guardo la vecchia stalla il fienile deve andavamo a saltare a nasconderci, che malinconia…. forse era meglio non vederli in questo stato. Scappo, passo veloce sotto ul purton e mi appare Villa Bossi dove è organizzata la degustazione di formaggi con il miele. Con l’animo in subbuglio passo il cancello in ferro battuto, non l’ho più fatto da allora, spero non sia l’unica cosa rimasta uguale; infatti, in fianco all’entrata di servizio della villa il pozzo da cui si prendeva l’acqua, dove mia madre, la Cesarina che allora era la custode calavano in un secchio l’anguria per tenerla al fresco. Avanzo in fila ma non resisto, mi stacco, vago, il formaggio con l’assaggio di miele lo prenderò dopo. Mi metto a girare per il cortile per la villa. Sono nato nella casa di fronte, al di là della strada, pochi passi, la Cesarina, Alfredo il marito hanno contribuito a farmi crescere. È impossibile descrivere quello che provo, qui dentro ho passato buona parte della mia infanzia. Rintronato prendo il piatto dei formaggi, l’assaggio del miele, mi vado a sistemare in un cantuccio. Mentre mi godo i sapori della combinazione, guardo la tanta gente festosa che si accalca, che chiacchiera, ride, i tanti bambini che vanno a giocare nel prato vicino. Loro non sanno come vedo io quel posto, l’ho scritto in un romanzo ma adesso mi piacerebbe raccontarlo a qualcuno, non so a chi, non credo che mi crederebbero. Troppo agitato per proseguire subito mi concedo due passi non previsti dal protocollo ufficiale. La piazza e la chiesa che le da il nome sono il centro del paese, sono vuoti, un tempo il palcoscenico dove scorreva la vita, dove tutti erano costretti a recitare un ruolo, nessuno poteva sottrarsi. Lo spazio è ridotto, un legame indissolubile tra la casa di Dio e quella del suo popolo, i suoi fedeli. La chiesa, il campanile sono di mattoni rossi, le pietre angolari, i sostegni delle volte che disegnano le finestre di granito grigio chiaro. La struttura dal corpo centrale alto, dalle ali laterali basse, dall’impianto basilicale antico, forma che ricorda il romanico. Una gradinata, che inizia dall’angolo di sinistra fino a metà della parete laterale, conduce all’entrata delle donne, è da lì che con trepidazione mi affaccio, entro. Piccola, deserta, un tenue musica di sottofondo, vado a sedermi dove mi inginocchiavo da bambino, chiudo gli occhi, mi guardo in giro:

Nella parte alta della volta sono dipinti un agnello circondato da due evangelisti...

Durante le cerimonie tutte quelle figure mi riempiono gli occhi, ne sono attratto. Mi distraggo, vago con la mente. Quello che rappresentano sembra chiaro, tuttavia c’è qualcosa che non riesco a spiegare, che nasconde qualche mistero. Le zanne senza punta cosa sono? La testa dell’agnello è troppo grande….

Sulla parete sopra le volte, in alto, su entrambi i lati, per tutta la lunghezza della chiesa grandi cornici contengono ritratti di santi, martiri, personaggi evangelici. Hanno espressioni rapite, occhi al cielo, barbe lunghe, mani giunte, frecce in corpo, fanno paura….Sono i volti che la signora che li ha dipinti ha copiati dalla gente del paese, dai vecchi seduti ai tavoli del Circolino a giocare a carte, lì davanti, al di là della strada.

Non ricordo le molte preghiere che recitavamo tra questi banchi, ho solo negli occhi tante immagini, in testa voci sussurrate.

Tutte le sere di maggio il parroco, davanti all’altare della madonna che guida la recita in latino del rosario, eleva al cielo l’Ave Maria, i fedeli rispondono.

La Quaresima, per i ragazzi, vuol dire il rito della Via Crucis. Don Giuseppe indossa paramenti spogli, disadorni, viola, tiene la testa bassa, inizia a recitare:

- Nella prima stazione si contempla Gesù che viene condotto…

In piedi, tra le panche, noi con gli occhi a scrutare il dipinto che raffigura quanto il parroco sta dicendo. Figure di soldati con il manto rosso, l’elmo in testa, possenti cavalli, che attorniano Gesù Cristo spogliato, la corona di spine sul capo, la grande croce sulle spalle. Altre figure piangenti che lo seguono nel calvario, le tre croci allineate sul Golgota, il monte del sacrificio. Immagini, visioni che s’imprimono nelle menti come luce su pellicola.

Oggi ho occhi diversi di allora la casa Dio mi appare sobria, l’assenza dei marmi, dell’oro, dell’argento, di ricche suppellettili un tempo lontano l’avvicinava alle povere case del suo popolo.

Esco, a metà pomeriggio la luce è intensa, mi scuote, devo muovermi, continuare tutti questi ricordi mi fanno contrarre lo stomaco ho bisogno di camminare. Non faccio che pochi passi, la bella palazzina non è cambiata.

Come altre volte accompagno la Cesarina la custode di villa Bossi-Mantovani, a fare iniezioni. Quel pomeriggio siamo diretti a metà salita della madonnina nella bella casa del Truscia, il commerciante di bestiame.

- Vuoi giocare? - mi chiede il nipote più grande - Vuoi stare in porta?

So chi sono, timido mi avvicino, facciamo qualche tiro. Curioso chiedo cosa stanno facendo, giù in fondo al cortile, da dove provengono strani suoni, vaghe voci, qualche muggito. I due fratelli si mettono a ridere, contenti di potermi mostrare qualcosa che certamente io non ho mai visto, mi accompagnarono, sotto il porticato.

- Vieni, vieni a vedere cosa fanno qui.

Ci avviciniamo lentamente alla porta: il più grande dei fratelli si affaccia, facendo segno di raggiungerlo. Quando riesco anch’io a introdurre la testa, mi trovo di fronte uno spettacolo che avrebbe occupato gli occhi e la mente per i successivi giorni e agitato i sogni per diverse notti.

Tutto è rosso, bianco, in movimento. Solo il nonno, il commerciante se ne sta poco più avanti della soglia, le larghe spalle, la calva testa, le mani dietro la schiena. Il sangue si riversa, schizza sul pavimento, va ad inzaccherare i neri lunghi stivali di quegli uomini, scivola lentamente sulla pendenza del pavimento fino al canaletto di scolo.

Una tragica recita che si svolge senza che nessuno dica una parola.

Come tante altre cose, anche la palazzina dove viveva Don Giuseppe ul Pretin, così battezzato perché piccolo, magro, irascibile, non esiste più.

Era una villetta non molto grande, su due piani, con un piccolo giardino circondato da una rete metallica tutta ricoperta di rampicanti. Sul retro c’era l’orto, si sussurrava essere coltivato dalla perpetua. Ul Pretin non amava occuparsi di cose terrene, tuttavia, mentre lei zappava, seminava, diserbava, lui, per starle vicino e farle compagnia, passeggiava avanti e indietro leggendo il suo uffizio quotidiano all’ombra dei grandi abeti, non c’era anima viva che osava disturbarlo.

A pochi passi il crocicchio, dove si incontrano le tre strade sulla sommità della collina, le alte mura di Villa Ferrera, sotto il poggio, una parete ricoperta da lastre di granito, in alto in mezzo al parapetto, la Cappelletta della Madonnina, al centro la nicchia votiva, decorata da una cornice, un piccolo davanzale per ospitare mazzi di fiori, i lumini di compagnia.

C’è tutti i giorni chi s’incarica, con un semplice atto di fede, di portare fiori, un segno di luce, una preghiera. Verso il tramonto, la pia donna sale dal paese, ha la piccola scala sulla spalla, il secchiello dell’acqua, i fiori, il lumino nascosto nella tasca del grembiule. Cammina piano, non ha fretta. Appoggia la scala, sale a prendere il vaso, sceglie i fiori da sostituire, con cura sistema quelli che ha portato, disponendoli, spostandoli, fino a quando la composizione non esprime quello che il suo estro le suggerisce, ripone poi il vaso là dove deve stare. Ridiscesa la scala, si scosta un poco per verificare l’effetto, spesso, non soddisfatta, risale, rigira in qua e in là il vaso fino a quando si sente appagata, solo allora si dedica al lumino. Finito quel rito, si siede sul gradino, la schiena appoggiata al muro di granito, il volto al paese, giù, in basso. Sguardo sereno, profondo che spazia lontano, forse prega, oppure medita, o più semplicemente si riposa.

L’eroico volontario che indica il sentiero che corre lungo le mura di Villa Ferrera, così la conosco io, con un sorriso sornione avverte che non manca molto all’arrivo.

Conosco come le mie tasche questo sentiero, porta alla sommità della collina dove nelle belle ventose serate si veniva ad ammirare le luci della città che si pavoneggiavano in lontananza. Mi sono chiesto se non siano state anche quelle giovanili visioni che regalavano innocenti fantasie a spingermi a scappare verso la città.

Arrivo in cima, mi fermo, la spoglia piana si estende dietro le mura della villa. Qui si veniva raccogliere le palline da tennis che i signori lanciavano dal campo della villa al di là della mura. Qui si coltivava grano quadro al centro proprio dove sorgeva ul casot di Pierino il padre di un caro amico.

Mi appaiono le mede, i covoni sono disposti in circolo, al centro si mettono le spighe, le prime appoggiate non sulla nuda terra, ma su fascine di legno, poi si procede con gli strati successivi, fino a finire i covoni disponibili. La meda è bella, tonda, grossa, grassa, alta.

La macchina de bat non è una macchina, per me è un vero e proprio mostro, uno di quelli buoni, ma pur sempre un mostro, una di quelle creature capaci di fare cose complicate, che nessuno sa come riescano a fare. È enorme, con la pelle di legno di un bel colore arancio carico. Altissima, più di quattro metri, lunga oltre dieci, ha una grande bocca da cui fa uscire la paglia che viene pressata in balle legate con fili di ferro e un culo da cui escono i preziosi chicchi di grano. Nel periodo della mietitura, si sposta di paese in paese, d’aia in aia, ovunque sono state preparate le mede da trebbiare.

Il mostro è circondato da contadini, gente curiosa, tanti bambini. Tutti stanno seguendo in silenzio i preparativi, sistemato il trattore, agganciata la lunga cinghia di trasmissione al grande volano della macchina. A quel punto si dà gas, la cinghia, con indolenza, comincia a girare il volano e questo mette in moto tutti quegli strani meccanismi che non si vedevano, ma che si sentono muoversi nella pancia di quella strana creatura. L’avvio è stato lento, come di chi, grande e grosso, fa fatica a muoversi, pieno di cigolii, di sbuffi di polvere provenienti dalle narici della bestia. Chi è salito sulla meda, alimenta il mostro di covoni, buttandoli nella sua bocca, ci sono gli addetti alla legatura delle balle di paglia, chi al controllo dei sacchi del grano, che la macchina vomita da due bocchette.

Il baccano è incredibile, una nuvola di polvere spessa avvolge tutto, i contadini lavorano con lena dandosi il cambio. Come spesso capita in campagna, è un lavoro fatto in comune, senza remore e senza lesinare la fatica da parte di nessuno. C’è attesa, trepidazione, è la nfatica di un anno. Contano, confrontano quanti sacchi hanno riempito, paragonano il raccolto a quello dell’anno precedente, fanno commenti sulla qualità del grano, prendono in mano i chicchi, li fanno scorrere tra le dita, ne masticano alcuni per provare la consistenza. Un giorno di festa, festa contadina, in cui tutti grandi e piccoli sono sporchi, sudati, pieni di polvere, con la testa assordata dal tanto frastuono, le braccia stanche da tutto quell’alzare, buttare, spostare. Si guardano in viso, ridono, si passano bicchieri di vino portati dalle donne, in cui galleggia anche un po’ di pula.

Nel tardo pomeriggio, finito di trebbiare la nostra meda, mia madre, il volto arrossato, radioso, la bocca incollata al mio orecchio urla felice.

- Abbiamo fatto dodici sacchi e mezzo, uno più dell’anno scorso.

Anche Villa Filippini oggi è in festa. Già all’approssimarsi si sente il frastuono della musica che si diffonde tra i suoi prati, i secolari alberi. Dolce, caffè, ammazza caffè è quello che prevede il menù. La signora che sigla la croce sull’ultima casella di tappa mi chiede cosa gradisco, indica il grande tavolo. Mi avvicino, apprezzo il sorriso delle quattro signore che mi accolgono, osservo divertito l’ondeggiare al ritmo della musica, lo scandire a fior di labbra le parole che il bravo cantante diffonde da sotto il gazebo.

Con il caffè in mano raggiungo Angelo che ho scorto fermo in piedi davanti alla serra, un comandante che aspetta l’arrivo di tutti, gli stringo la mano.

- Complimenti, un’organizzazione che sfiora la perfezione, una stupenda esperienza un evento davvero ben organizzato, mi piacerebbe poter ringraziate tutti...

Sorride da par suo.

Mi sento in debito, vorrei riuscire a dire a lui a tutti i volontari che mi hanno regalato un giorno così favoloso, diverso. Vorrei poter raccontare quanto sia stato bello passeggiare, abbuffarsi, per me ancor più, tanto di più, vorrei descrivere di come ancora una volta la Brianza, il suo verde, le sue colline mi abbia riempito gli occhi, la testa di...

Grazie di cuore a tutti, alla prossima.

Racconti

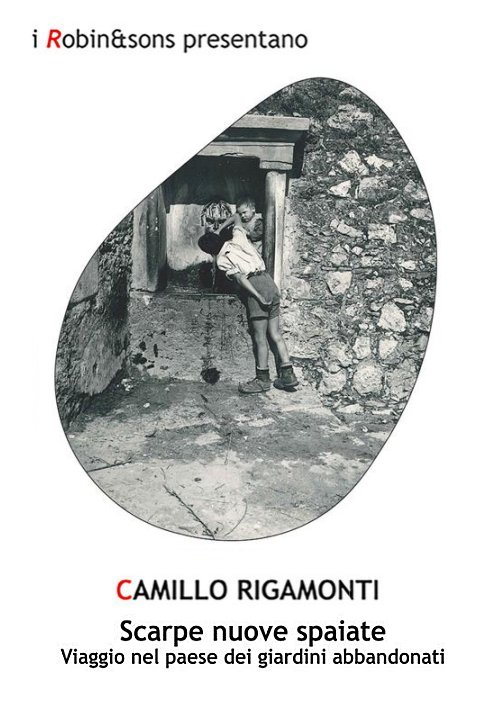

Racconti Scarpe nuove spaiate

Scarpe nuove spaiate Quattro sfigati e una Seicento

Quattro sfigati e una Seicento Casa Aragosta

Casa Aragosta Margherite

Margherite